- El carroñeo fue una estrategia eficiente y predecible, complementaria a la caza y recolección, con base ecológica y tecnológica sólida.

- Humanos adaptados al carroñeo: pH gástrico ácido, cocinado, movilidad eficiente, cooperación y herramientas simples para acceder a grasa y tuétano.

- La relación carne–cerebro es compleja: hipótesis de tejidos caros, objeciones de circularidad y factores sociales y ecológicos adicionales.

- El sesgo del “Hombre Cazador” cede ante un mosaico flexible de tácticas; el debate sobre mente e inteligencia sigue abierto.

La llamada teoría del carroñeo ha vuelto al centro del debate científico gracias a un trabajo liderado por Ana Mateos y Jesús Rodríguez del CENIEH, que replantea con datos recientes el papel de la carne procedente de cadáveres en la trayectoria de nuestra especie. En esta revisión, un amplio equipo multidisciplinar analiza las ventajas, riesgos y malentendidos históricos sobre el carroñeo como estrategia de subsistencia, y propone un marco integrador donde la caza, la recolección y la explotación de carroña conviven como piezas complementarias.

Lejos de la imagen peyorativa asociada durante décadas al “carroñero”, este enfoque sostiene que los homínidos fueron capaces de aprovechar con enorme eficiencia recursos que otros depredadores dejaban atrás o que la naturaleza ofrecía de manera espontánea. Lo relevante, dicen, no es elegir entre caza o carroña, sino comprender cómo ambas prácticas, junto con los vegetales, construyeron un mosaico flexible y oportunista de alimentación que facilitó sobrevivir a estaciones duras, desplazarse por grandes territorios y sostener el crecimiento cultural y tecnológico.

Carroñeo en la evolución humana: un nuevo marco explicativo

El estudio, publicado en Journal of Human Evolution y coordinado desde el CENIEH con la participación del IPHES, el IREC-CSIC, el IPE-CSIC, la Universidad Miguel Hernández y las universidades de Alicante, Granada y Málaga, ofrece una síntesis crítica de décadas de hallazgos. Según sus autores, la principal fortaleza del carroñeo es que permite obtener calorías con un coste energético mucho menor que la caza, una ventaja decisiva cuando la supervivencia depende de optimizar esfuerzos.

Durante años se repitió que la carroña era escasa, impredecible y peligrosa: se la veía como un recurso marginal, asociado a patógenos y a encuentros letales con grandes depredadores. La revisión ecológica desarma esa caricatura. Hoy sabemos que los cadáveres de grandes mamíferos terrestres y marinos generan “pulsos” de biomasa que, con frecuencia, se concentran precisamente en épocas cuando otros alimentos son más difíciles de conseguir. En esas ventanas críticas, la carroña se convierte en un salvavidas ecológico.

Además, los animales carroñeros —humanos incluidos— no se lanzan a ciegas sobre cualquier cadáver: despliegan conductas que reducen la exposición a patógenos y seleccionan oportunidades más seguras. En nuestro caso, la fisiología también ayudó: el pH gástrico ácido actúa como barrera natural, y el control del fuego y el cocinado redujeron aún más los riesgos. A todo ello se suma que caminamos largas distancias con poco gasto, lo que aumentó la capacidad de detectar y llegar a tiempo a fuentes de carroña dispersas.

El componente social y tecnológico terminó de redondear el cuadro. Incluso un lenguaje incipiente habría bastado para coordinar búsquedas, compartir información sobre cadáveres y organizar estrategias para disputar restos a otros carnívoros. Con herramientas muy simples —lascas para abrir las pieles más gruesas, cantos para fracturar los huesos y liberar grasa y tuétano— nuestros antepasados lograron un acceso eficaz al paquete nutricional más rentable del animal, maximizando cada oportunidad encontrada.

Este trabajo no presenta el carroñeo como sustituto de la caza, sino como su aliado natural. Los autores subrayan que, desde los linajes más tempranos hasta poblaciones históricas de cazadores-recolectores, el acceso a carroña ha sido una táctica recurrente y rentable. En otras palabras, más que una reliquia de etapas “primitivas”, sería un rasgo persistente de la economía humana.

Ventajas y supuestas desventajas del carroñeo, revisadas

- Menor coste energético: obtener calorías de un cadáver requiere, por lo general, menos gasto que perseguir y abatir presas.

- Mayor predictibilidad estacional: los picos de mortalidad animal pueden anticiparse y coincidir con épocas de escasez de otras fuentes.

- Riesgo mitigable: conducta selectiva, pH gástrico ácido y cocinado reducen la exposición a patógenos.

- Ventaja tecnológica y social: herramientas simples, reparto de tareas y comunicación facilitan el acceso y la defensa de los recursos.

Este viraje conceptual también confronta un sesgo cultural arraigado: la fascinación por los grandes depredadores como “cúspide” de la cadena trófica. Proyectada sobre los homínidos, esa mirada llevó a asumir que, tan pronto como “aprendimos a cazar”, abandonamos el carroñeo por ser indigno o poco eficiente. La evidencia de campo y la observación de ecosistemas actuales indican lo contrario: todas las especies carnívoras consumen carroña en algún grado, y muchas sociedades humanas recientes la han practicado con normalidad, sin que ello implique marginalidad.

En este contexto, la célebre frase “comer carne nos hizo humanos” adquiere matices. Algunos investigadores sostienen, con razón, que también podríamos afirmar que “consumir carroña nos hizo humanos” porque, sin esa fuente fiable en momentos críticos, habría sido más difícil sostener el crecimiento demográfico, expandir territorios o invertir energía en innovaciones tecnológicas.

“Un comportamiento alimentario más” es la clave: el carroñeo no desaparece cuando surge la caza cooperativa; permanece como respuesta flexible a un entorno variable, formando parte de un abanico de estrategias que se activan según el contexto.

Cooperación, lenguaje y piedra tallada: lo esencial para aprovechar la carroña

La cooperación hizo posible ahuyentar a otros carnívoros, vigilar turnos de alimentación y transportar piezas valiosas a lugares seguros. Incluso con armas arrojadizas rudimentarias —piedras empleadas como proyectiles— se podía disuadir a un gran depredador de menor número. Con unas pocas lascas bien situadas, los homínidos accedían a la carne remanente y, lo que es aún más nutritivo, a los depósitos de grasa y tuétano. La economía de medios y la astucia ecológica eran tan importantes como la fuerza.

En esta misma línea, investigaciones recientes remarcan que cuando muere un gran mamífero, se activa una especie de tregua alimentaria entre carroñeros: distintas especies llegan a alimentarse de forma simultánea o secuencial, tolerándose con cierta distancia, lo que amplía las ventanas de acceso para los humanos que saben “leer” el paisaje ecológico. Esa lectura, con seguridad, exigió comunicación: gestos, vocalizaciones y, más tarde, lenguaje permiten sincronizar movimientos y explotar oportunidades efímeras.

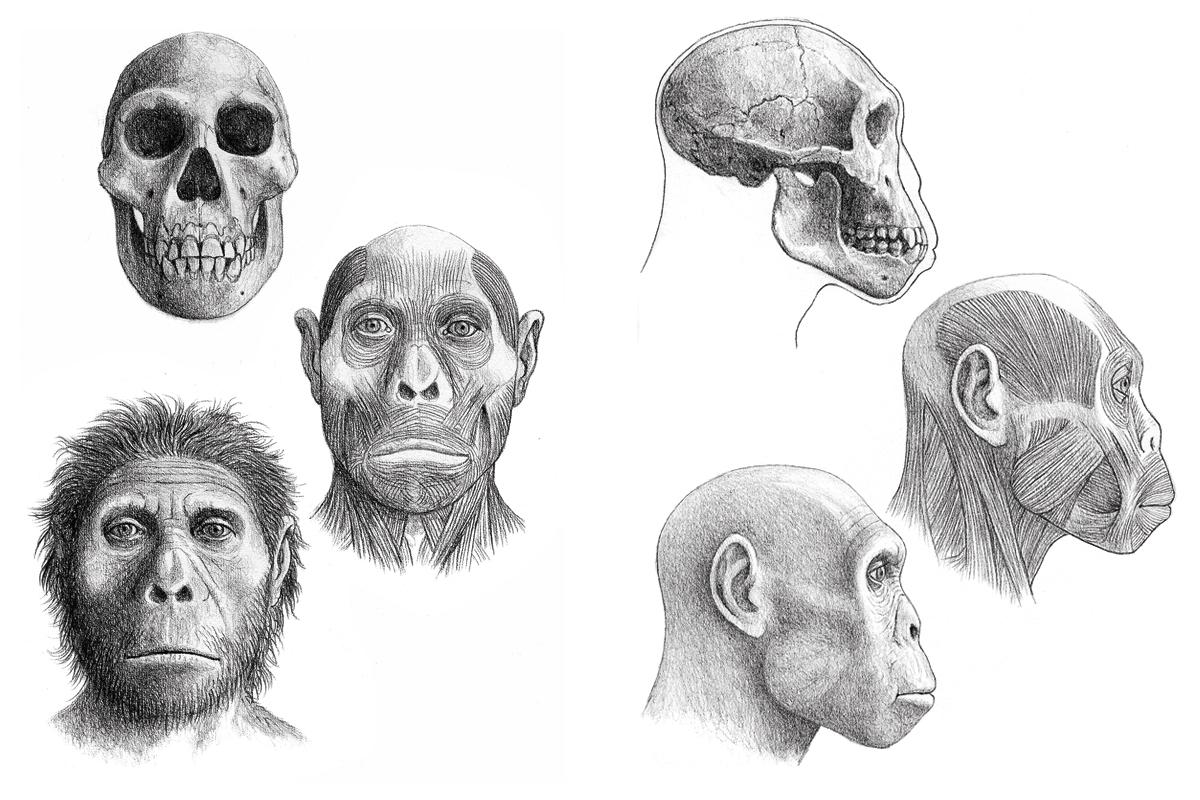

Ilustraciones divulgativas usadas en este debate —como la de Carmen Cañizares sobre “factores que influyen en el comportamiento de carroñeo en humanos”— sintetizan en un vistazo el cruce de variables ecológicas, fisiológicas y culturales. Tras esa imagen, sin embargo, hay capa sobre capa de observación: estudios de disponibilidad trófica, marcas de corte en huesos, patrones de fractura y modelos sobre coste/beneficio de cada decisión.

En yacimientos africanos identificados a partir de los años sesenta, las primeras huellas de consumo de carne en el registro arqueológico dispararon la gran discusión: ¿caza o carroñeo? Aquello empujó a generaciones de arqueólogos a buscar “la prueba más antigua de caza mayor”, y desde ahí cristalizó la visión lineal del progreso. Hoy, esa linealidad se ve como simplista: la pauta fue más bien en mosaico, donde se alternan y combinan tácticas según disponibilidad y riesgo.

Como idea fuerza, cada vez gana más peso que el carroñeo no fue una etapa inferior, sino una opción rentable, segura y predecible en momentos clave, compatible con la caza y la recolección, y esencial para amortiguar periodos de hambruna.

Caza, carne y cerebro: hipótesis, matices y controversias abiertas

El vínculo entre carne y encefalización ha sido defendido y cuestionado a partes iguales. Una línea popularizada en España por Juan Luis Arsuaga —por ejemplo, en “Los aborígenes. La alimentación en la evolución humana”— recoge la hipótesis de los tejidos caros (Aiello & Wheeler, 1995): el cerebro es metabólicamente costoso; para ampliarlo habría que compensar consumiendo alimentos más densos energéticamente y reduciendo parte del aparato digestivo. La carne, incluida la obtenida por carroñeo, encaja bien en ese ajuste.

Arsuaga imagina una escena verosímil: un australopiteco golpea un hueso largo, prueba el tuétano y descubre un tesoro calórico. Aunque el registro de Bouri (Etiopía) ha sido interpretado como indicio de acceso temprano a médula ósea, las lecturas son prudentes y admiten controversia. Con evidencias más firmes, Homo habilis y Homo rudolfensis aparecen como los primeros homínidos con consumo regular de carne a través del carroñeo activo, apoyados en herramientas líticas simples.

Esta narrativa, reforzada por trabajos como el de William R. Leonard (“Food for Thought”), dibuja una espiral virtuosa: más carne y grasa implican más energía; más energía disponible sostiene un cerebro mayor; un cerebro mayor permite herramientas mejores, lo que facilita acceder a más recursos animales. En paralelo, la cultura material (corte, descarnado, fractura) abre un abanico de posibilidades nuevas. “Tripas y cerebro”, como epígrafe, lo resume.

Pero hay objeciones de calado. Varios autores han señalado la circularidad lógica: si se afirma que la carne permite hacer crecer el cerebro y, a la vez, que se necesita un cerebro relativamente grande para fabricar las herramientas que dan acceso a esa carne, entonces la conclusión se vuelve premisa. El propio Arsuaga ha reconocido esta “pescadilla que se muerde la cola”.

También se plantea un contraejemplo incómodo: si comer carne fuera la clave directa del gran cerebro, ¿por qué los grandes carnívoros —leones, hienas, tigres— no han desarrollado capacidades cognitivas equivalentes, pese a llevar millones de años con dietas casi exclusivamente cárnicas? Incluso se recuerda que algunas líneas de grandes depredadores han reducido su tamaño corporal (y, por tanto, neural) en el último par de millones de años. La carne, por sí sola, no explica el panorama.

Más allá de la dieta: el papel de la sociedad, la tecnología y la ecología

Quienes piden una explicación más completa señalan factores sociales y ecológicos: cooperación compleja, aprendizaje acumulativo, presión de nicho, variabilidad ambiental… El llamado “cerebro social” ha sido invocado para explicar parte de la expansión encefálica en primates, aunque no es una ley universal. Un ejemplo citado con frecuencia, el aye-aye, muestra un gran cerebro relativo con hábitos más bien solitarios, lo que sugiere que no hay una única senda causal.

Para añadir más matices, datos paleoantropológicos recientes apuntan a que el volumen cerebral medio de Homo sapiens pudo ser mayor en el pasado que en la actualidad. Esto no significa que seamos menos inteligentes; subraya, más bien, que el tamaño del cerebro no es un proxy lineal de inteligencia, y que las trayectorias evolutivas incluyen ajustes finos según demandas energéticas, corporales y sociales.

El debate se interna, inevitablemente, en cuestiones filosóficas. ¿Qué es exactamente la inteligencia? No existe una definición única aceptada por todas las disciplinas implicadas, y algunos investigadores dudan de que la haya algún día. Hay discusiones sobre si la mente se reduce al cerebro o si incluye dimensiones no estrictamente localizables: desde la modularidad perceptiva de Fodor al dualismo interaccionista de Eccles, pasando por el emergentismo de corte naturalista que Arsuaga —siguiendo a Ian Tattersall— esboza para explicar la aparición de capacidades humanas radicalmente nuevas. En sus propias palabras, esa emergencia “no es magia, pero se le parece”, lo que deja claro que la ciencia aún no ha cerrado el expediente.

También se recupera la vieja disputa Darwin/Wallace sobre si la mente humana surgió de forma gradual o si supuso un salto cualitativo imposible de explicar por acumulación lenta de cambios pequeños. A día de hoy, la respuesta definitiva sigue pendiente. Lo que sí es cada vez más sólido es que, en paralelo a estas discusiones, el registro arqueológico y ecológico refuerza la idea de que el acceso a carroña —junto con la caza y la recolección— proporcionó a los homínidos una red de seguridad alimentaria sin la cual habría sido difícil sostener la aventura evolutiva.

“Hombre cazador”, Blumenschine y Cavallo, y el giro del guion

La narrativa del “Hombre Cazador” fue muy seductora: potente, épica, con un claro héroe evolutivo. Sin embargo, trabajos como los de Blumenschine y Cavallo devolvieron el foco a la evidencia: marcas de corte superpuestas a mordidas, fracturas en estado fresco, patrones de acceso a médula en huesos largos… Todo eso encaja mejor con escenarios de carroñeo activo y competencia con carnívoros por restos abandonados, más que con caza sistemática de grandes presas desde fases muy tempranas. Nuestros antepasados probablemente fueron, durante mucho tiempo, mejores carroñeros que cazadores.

El giro no resta mérito a la caza cooperativa cuando aparece con pleno desarrollo; simplemente corrige el sesgo que hacía del carroñeo una práctica “menor”. De hecho, al revisar costes, riesgos y rendimientos, la explotación de cadáveres presenta una racionalidad ecológica impecable, sobre todo en ambientes donde los “pulsos” de disponibilidad de biomasa eran previsibles en la estación seca o durante periodos de mortalidad masiva. Ahí, el oportunismo fue virtud.

Divulgación y crítica: de Mestral de Igualada a Atapuerca

El eco de estas ideas ha llegado también al aula y a la divulgación. Carlos Alberto Marmelada (Centro Educativo Mestral, Igualada) repasa argumentos a favor y en contra del vínculo directo carne–inteligencia, subrayando sus lagunas metodológicas, los riesgos de circularidad y la necesidad de separar escenarios plausibles de afirmaciones que aún no alcanzan el rango de consenso científico. En paralelo, nombres ligados a Atapuerca, como Arsuaga, han alentado el debate público, defendiendo la relevancia de la carne (incluida la carroña) sin dejar de reconocer las zonas oscuras.

¿Cuándo empezó “lo inteligente”? Es probable que no haya un hito único ni un disparador aislado. Más bien, parece el resultado de una confluencia: un repertorio alimentario ampliado (con el carroñeo como pieza estable), innovaciones tecnológicas modestas pero decisivas (lascas, percutores, gestión del fuego), cooperación de alto nivel con comunicación progresivamente más compleja, y una plasticidad ecológica que nos permitió prosperar en entornos cambiantes.

Instituciones, método y una lección de prudencia

El valor del trabajo coordinado por el CENIEH reside tanto en sus conclusiones como en su método: una síntesis multidisciplinar donde paleoantropólogos, arqueólogos y ecólogos pasan revista a datos y modelos, cuestionan supuestos heredados y ajustan el relato a la mejor evidencia disponible. El resultado es un cuadro más verosímil: la carroña no como último recurso despreciable, sino como opción eficiente, repetida y culturalmente integrada en la historia humana.

Como advertencia final, los autores invitan a vigilar los sesgos ideológicos. Es más fácil mantener la asepsia valorativa desde las ciencias de la materia inerte o de los sistemas no humanos; cuando estudiamos la condición humana, se cuelan valoraciones morales, metáforas tentadoras y prejuicios estéticos (ese león tan “noble”, ese buitre tan “innoble”). Precisamente por eso, la ciencia debe separar con rigor lo que está probado de lo hipotético, y comunicarlo con honestidad.

Referencias y lecturas clave citadas

Para quien quiera profundizar: Aiello & Wheeler (1995) sobre la hipótesis de los tejidos caros; W. R. Leonard (2002) acerca del papel de la dieta en la evolución; trabajos de Arsuaga en La especie elegida, El collar del neandertal y Los aborígenes; discusiones filosóficas sobre mente y cerebro en Fodor y Eccles; observaciones de Martin (2000) sobre variación del tamaño cerebral; y aportes de Oppenheimer (2004) criticando el vínculo directo entre dieta carnívora y encefalización. En conjunto, dibujan un debate vivo y fértil.

Quien mire el conjunto verá un patrón claro: los homínidos supieron leer el paisaje trófico y combinar tácticas. La carroña aportó predecibilidad estacional, ahorro energético y acceso al paquete graso más valioso; la caza cooperativa añadió proteína y prestigio; la recolección vegetal sostuvo el día a día. Con herramientas simples, una fisiología adaptable y una sociabilidad exquisita, encajamos las piezas para sobrevivir y diversificarnos. Y aunque no tengamos la última palabra sobre cuándo ni cómo emergió la inteligencia, sí podemos afirmar que, sin esa versatilidad alimentaria —con el carroñeo en lugar destacado—, la historia habría sido distinta.