- Educar implica mucho más que transmitir conocimientos: supone formar conciencia, carácter y valores para convivir en sociedad.

- La historia y la Constitución española muestran que la instrucción sin ética puede ser peligrosa y vacía el verdadero sentido del derecho a la educación.

- Escuela y familia comparten la responsabilidad de integrar instrucción, valores y educación socioemocional desde edades tempranas.

- Distinguir entre enseñar, instruir y educar ayuda a construir una formación integral que conecte saber, responsabilidad y bienestar personal.

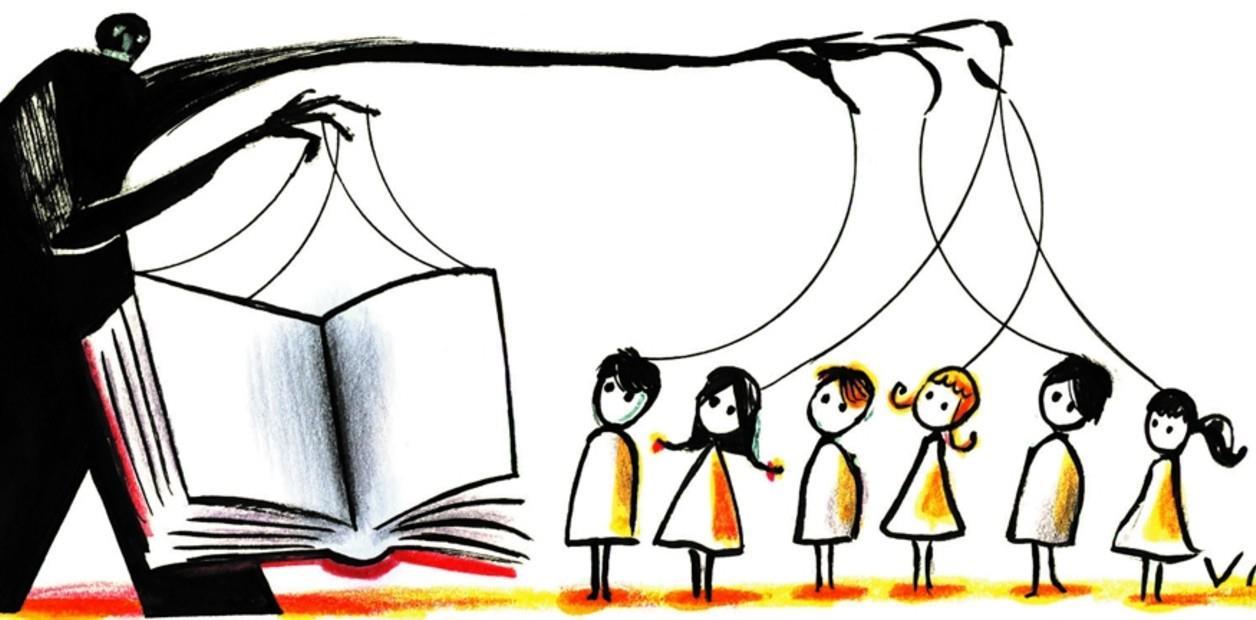

Cuando en medio de una explicación de Historia o Matemáticas surge en clase un debate moral y el profesor zanja la conversación con un “eso ahora no toca”, en realidad está transmitiendo un mensaje muy potente: la idea de que la escuela solo está para enseñar contenidos y no para formar criterios. Esta visión, que ha vuelto con fuerza en los últimos años, sostiene que el aula debe ser un espacio aséptico donde se instruye, pero no se educa.

Quien defiende esta postura suele presentarla como algo neutral y supuestamente objetivo: “Yo quitaría la ética del colegio de raíz”, se oye en algunos foros educativos. Parece una solución cómoda para evitar conflictos, sobre todo en un contexto social polarizado. Sin embargo, si miramos la historia reciente de Europa, la filosofía clásica y la propia Constitución española, se ve claro que separar instrucción y formación moral es un error de bulto: pedagógicamente empobrece, jurídicamente no encaja y filosóficamente es bastante ingenuo.

Educar no es solo instruir: formación integral y conciencia

La Constitución española es muy clara al respecto. El artículo 27 establece que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana. Esta fórmula, heredera del constitucionalismo europeo de posguerra y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nace tras un siglo XX que demostró dolorosamente que una sociedad muy instruida, pero sin brújula ética, puede acabar usando el saber para destruir en vez de construir.

Desde Aristóteles, la tradición filosófica entiende la educación como un proceso de formación integral, no un simple entrenamiento de habilidades. En la Política y en la Ética a Nicómaco, el filósofo griego insiste en que ‘paideia’ no consiste en acumular destrezas técnicas, sino en cultivar la virtud, orientar hacia el bien común y preparar ciudadanos capaces de deliberar con criterio. Cuando reducimos la escuela a “dar temario”, estamos mutilando esa dimensión ética y cívica de la educación.

Kant retoma siglos después esta preocupación. En su obra sobre pedagogía distingue entre “cultura” (saber, refinamiento, capacidades intelectuales) y “moralidad” (formación del carácter y de la buena voluntad). Subraya que una persona muy culta pero sin principios firmes puede convertirse en alguien peligroso. Un pueblo con gran nivel intelectual puede ser, a la vez, profundamente inmoral. La historia europea del siglo XX, con sociedades desarrolladas que protagonizaron horrores inimaginables, confirma esta advertencia.

La educación, entendida en sentido fuerte, es el mecanismo a través del cual una comunidad transmite los valores que hacen posible la convivencia: solidaridad, sentido del límite, responsabilidad y respeto por la dignidad ajena. Sin esta base ética, la instrucción se queda corta e incluso puede fragmentar el tejido social. Saber mucho, pero usar ese conocimiento sin conciencia, no cohesiona; al contrario, alimenta el individualismo extremo y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás.

Esta tensión entre enseñar y educar también aparece en la distinción clásica entre instrucción y formación de hábitos. Instruir es proporcionar herramientas para manejarse en el mundo; educar es ayudar a construir el suelo sobre el que se apoyará toda la vida de una persona. En el colegio aprendemos a resolver problemas, a escribir, a manejar tecnologías; pero es a través de la educación (sobre todo en la familia, pero también en la escuela) como se fragua el carácter, la capacidad de autocontrol y el equilibrio emocional.

La falsa neutralidad de la educación y el peso de la historia

Paulo Freire desmontó con contundencia la idea de neutralidad en educación. Según él, toda práctica educativa transmite valores, incluso cuando pretende no hacerlo. Si un profesor evita cualquier conversación sobre justicia, dignidad o solidaridad “para no meterse en líos”, lo que está haciendo en realidad es dejar que los valores dominantes entren de forma acrítica en el aula: competitividad sin cooperación, éxito a cualquier precio, desinterés por lo común.

El caso de la Alemania de entreguerras es un ejemplo recurrente y doloroso. Era un país puntero en ciencia, filosofía, técnica y organización administrativa. Esa misma sociedad, altamente instruida, fue capaz de planificar y ejecutar la barbarie con una precisión casi burocrática. La cultura y la instrucción no bastaron para frenar el mal cuando la conciencia se puso en suspenso.

Hannah Arendt analizó este fenómeno hablando de la “banalidad del mal”: personas aparentemente normales, correctas y eficientes, que cumplen órdenes sin cuestionarlas, pueden colaborar en atrocidades si renuncian a su juicio moral. No es la ignorancia lo que abre la puerta a la barbarie, sino la renuncia a pensar éticamente lo que se hace.

Theodor W. Adorno, en su célebre conferencia sobre “Educación después de Auschwitz”, planteó que la primera misión de la educación es impedir que algo así vuelva a ocurrir. Para ello no basta con que el alumnado domine matemáticas, física o literatura: hace falta formar personas capaces de pensar críticamente, de desobedecer órdenes injustas y de reconocer la dignidad del otro, incluso cuando la mayoría mira hacia otro lado.

El orden constitucional europeo recogió estas lecciones. La Ley Fundamental de Bonn, en Alemania, sitúa la dignidad humana como fundamento del sistema político. España, con la Constitución de 1978, incorporó explícitamente este legado al definir la educación como un derecho orientado al desarrollo pleno de la personalidad. En un contexto actual donde resurgen nostalgias autoritarias y discursos que minimizan las dictaduras, este marco jurídico obliga a tomarse muy en serio la tarea de educar en valores democráticos.

Cuando la instrucción no basta: contenidos, ética y psicología moral

Un argumento muy habitual contra la educación cívica específica es que “los valores ya se trabajan dentro de las asignaturas”. Se sostiene que basta con enseñar bien Historia, Literatura o Ciencias para que el alumnado interiorice por osmosis los valores correctos. Sin embargo, esta tesis confunde la presencia potencial de valores en los contenidos con su auténtica asimilación por parte de los estudiantes.

El hecho de conocer qué fue Auschwitz no convierte automáticamente a nadie en demócrata. Leer a grandes poetas no garantiza sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Comprender la teoría de la evolución no implica de por sí respeto por la vida o por la biodiversidad. Para que un contenido se convierta en criterio moral hacen falta mediaciones: diálogo, reflexión, análisis crítico y contraste de puntos de vista.

Además, la mayoría de los contenidos académicos son moralmente ambiguos. La Historia puede mostrar luchas por los derechos humanos, pero también la eficacia de la violencia política o del autoritarismo. La Física y la Química permiten entender maravillas tecnológicas, pero también las bases de la bomba atómica. Sin una mediación ética explícita, los contenidos no orientan por sí solos hacia el bien; se interpretan en clave de utilidad, poder o beneficio individual.

Freire insistía precisamente en que “la educación neutra” es la más ideológica de todas. Si no se trabaja de manera consciente la ética, la ciudadanía o la responsabilidad, se cuelan sin filtro los valores del entorno social dominante: culto al éxito rápido, desprecio por la vulnerabilidad, individualismo radical, desinformación emocional.

La psicología del desarrollo moral confirma esta intuición. La madurez ética no surge por mera acumulación de datos; requiere experiencias de diálogo, enfrentamiento de puntos de vista, presencia de modelos adultos coherentes y reflexión sobre dilemas reales. Un adolescente puede resolver ecuaciones avanzadas y, a la vez, justificar o participar en el acoso escolar. Puede conocer la Ilustración y tener actitudes claramente discriminatorias.

Si los valores estuvieran “escondidos” y garantizados dentro de las asignaturas, no encontraríamos médicos sin empatía, ingenieros sin responsabilidad social o economistas indiferentes a la justicia. Y, sin embargo, estos perfiles existen. Esto demuestra que no basta con instruir técnicamente; hay que acompañar a cada persona en la construcción de su conciencia.

Marco jurídico y sentido profundo del derecho a la educación

El artículo 27 de la Constitución Española no solo reconoce el derecho a la educación, sino que define su finalidad de forma explícita. Esta precisión no es fruto del azar, sino una reacción deliberada ante dos experiencias históricas muy concretas: por un lado, el uso autoritario de la escuela durante la dictadura, donde el aula se empleaba como herramienta de adoctrinamiento y control; por otro, el aprendizaje europeo tras la Segunda Guerra Mundial, que mostró cómo la instrucción técnica sin ética puede facilitar procesos extremos de deshumanización.

Cuando el texto constitucional habla de “pleno desarrollo de la personalidad humana”, está apostando por una visión personalista y democrática de la persona. El individuo no se reduce a productor, consumidor o “recurso humano”; es un sujeto con dignidad propia, capaz de participar en la vida social y política. Esta perspectiva exige que la educación atienda tanto a lo cognitivo como a lo emocional, lo social y lo moral.

Desde este enfoque, limitar la educación a la mera transmisión de conocimientos es hacer trampas al solitario. La escuela tiene la responsabilidad de formar ciudadanía activa, crítica y solidaria, no solo profesionales competentes. El derecho a la educación quedaría vacío si se interpretara como un simple derecho a recibir clases de contenido académico sin trabajar actitudes, valores ni habilidades sociales.

Nuestro ordenamiento jurídico, en coherencia con la tradición internacional de derechos humanos, entiende que saber sin conciencia puede ser insuficiente e incluso peligroso. Educar implica acompañar procesos de maduración: enseñar a convivir, a resolver conflictos sin violencia, a hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos y a valorar la diversidad como riqueza.

Por eso, cuando algunos reclaman una escuela “neutral” que no toque temas morales, lo que en realidad están pidiendo es que las instituciones renuncien a su misión de formar integralmente a las personas. Y esa renuncia no es neutra: abre la puerta a que otras instancias -medios, redes sociales, grupos de presión- llenen el vacío con mensajes poco críticos y muy interesados.

Instrucción y educación en la vida cotidiana: escuela y familia

Cuando llevamos a los niños por primera vez al colegio, la expectativa más evidente es que aprendan contenidos: leer, escribir, sumar, restar, conocer el mundo. El sistema educativo estructura estos aprendizajes de forma progresiva y secuencial, y los padres solemos reforzarlos con actividades extraescolares, clases particulares o recursos digitales. El objetivo parece claro: que el día de mañana sepan desenvolverse en una sociedad compleja.

En este recorrido, la instrucción desempeña un papel fundamental: proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer una profesión y realizar tareas concretas. Sin embargo, la educación -en un sentido más profundo- va un paso más allá. Es la que permite que la persona adquiera hábitos de comportamiento saludables, criterios sólidos para decidir y una cierta armonía psicológica y emocional.

La acción educadora necesita rigor y disciplina, pero no puede confundirse con autoritarismo. Educar no es imponer sin diálogo, sino guiar con firmeza y al mismo tiempo con respeto. Un buen educador sabe cuándo es necesaria la severidad y cuándo conviene la flexibilidad. Además, la educación exige algo muy delicado pero esencial: coherencia entre lo que se predica y lo que se vive.

Cuando esa coherencia falla -porque todos nos equivocamos- entra en juego otra virtud clave: la humildad. Un educador, sea padre, madre o docente, gana autoridad real cuando reconoce sus errores, pide perdón de manera sincera y se esfuerza por corregirse. Esta actitud no debilita la figura del adulto; al contrario, la hace más creíble ante los ojos del niño o del adolescente.

La familia ocupa un lugar privilegiado en este proceso. En casa se aprenden valores como el respeto, la sinceridad, la responsabilidad o la solidaridad, es decir, la base de lo que luego se pondrá en juego fuera. Aunque en el colegio también se educa -y mucho, sobre todo cuando hay maestros vocacionales que dejan huella para toda la vida-, el hogar sigue siendo el espacio donde se construye la primera mirada sobre el mundo y sobre uno mismo.

Incluso cuando no hay un proyecto educativo explícito, la influencia existe. La ausencia de criterios claros o de presencia afectiva también educa, y suele hacerlo de manera desordenada y vulnerable. Cuanto más deficiente sea el ejercicio de la responsabilidad educativa de los padres, más expuesto estará el menor a la manipulación externa y a la presión del entorno. De la misma forma, una instrucción pobre unida a una educación débil puede favorecer que la persona reproduzca patrones de dominio o abuso sin ser del todo consciente.

Qué entendemos por educar: etimología, tipos de educación y papel de los padres

Si afinamos un poco el lenguaje, vemos que el término “educación” procede del latín “educere” (sacar fuera, guiar) y “educare” (criar, formar). Desde esta raíz, educar implica tanto acompañar un proceso de crecimiento como dotar de herramientas para vivir. No es solo transmitir contenidos, sino también valores, costumbres y formas de actuar que permitan integrarse en una comunidad.

Se suele distinguir entre tres grandes tipos de educación. En primer lugar, la educación formal, que es la que tiene lugar en escuelas, institutos y universidades, regulada por leyes, currículos y títulos oficiales. En segundo lugar, la educación no formal, que abarca cursos, academias, talleres o actividades formativas que no siguen un currículo oficial, pero que aportan aprendizajes valiosos. Y, por último, la educación informal, que es la que se recibe en casa y en el entorno cercano, de manera espontánea y continua.

Muchos especialistas destacan que la educación informal, la que proporcionan los padres y la familia en el día a día, constituye la base sobre la que se construye todo lo demás. En la escuela se aprenden conocimientos académicos; en casa se aprenden valores como el esfuerzo, la generosidad, la lealtad o la capacidad de superación. Ambas esferas se complementan, pero no son intercambiables.

Ser padre o madre en este contexto es un reto enorme. Nadie nace con un manual bajo el brazo y, aunque hay personas a las que “parece que se les da bien” criar, lo cierto es que la maternidad y la paternidad también se aprenden. Las dudas, el miedo o la sensación de no estar a la altura son normales. Por eso muchos padres recurren a libros, guías, internet o a las experiencias de otros para buscar orientación.

Sin embargo, las recetas generales tienen un límite. Lo que funciona con un niño puede no servir para otro, y por eso la educación familiar exige observación, paciencia y capacidad de adaptación constante. Más que buscar fórmulas mágicas, suele ser más útil trabajar en la propia coherencia, en la calidad del vínculo afectivo y en la claridad de los criterios que se transmiten.

La escuela como espacio de valores y experiencias compartidas

Una escuela verdaderamente eficaz no es solo un sitio donde se “suelta temario”. Es un espacio donde se comparte conocimiento, se convive y se experimenta sin miedo a equivocarse. El aula debería parecerse más a un laboratorio de vida en común que a una cadena de montaje de notas y expedientes.

En este tipo de escuela, el alumnado puede preguntar sin temor al ridículo, aportar ideas, disentir con respeto y disfrutar aprendiendo. Para ello es esencial que el profesorado cree un clima de confianza y acompañe a sus estudiantes no solo en lo académico, sino también en lo personal. La forma de relacionarse dentro del aula se convierte, así, en un espejo de la sociedad que estamos construyendo.

Históricamente, la institución escolar nació muy ligada a la función de instruir: alfabetizar, enseñar oficios, transmitir conocimientos básicos. Hoy sabemos que esa visión se queda corta. La escuela no puede desentenderse de los valores, porque todo lo que ocurre en ella influye en el comportamiento social futuro. Lo que pasa puertas adentro del aula es una especie de ensayo de la convivencia adulta.

Valores como el respeto, la cooperación, la empatía o la admiración por el esfuerzo ajeno no pueden quedarse en teorías bonitas colgadas en un cartel. Deben traducirse en prácticas concretas del día a día: cómo se resuelven los conflictos entre compañeros, de qué manera se atiende a la diversidad, cómo se acoge a quien llega nuevo, qué se hace frente al acoso.

El gran reto de la escuela contemporánea es transformar esos valores en experiencias reales: momentos de ayuda mutua, proyectos colaborativos, trabajos en equipo bien acompañados. Menos discursos grandilocuentes y más pedagogía de las distancias cortas, de los gestos cotidianos. En ese contexto, los docentes tienen que reflexionar no solo sobre qué contenidos introducir, sino para qué sirven y cómo contribuyen al crecimiento integral de cada estudiante.

Educar, enseñar e instruir: tres verbos que no significan lo mismo

En el lenguaje cotidiano solemos mezclar “enseñar”, “instruir” y “educar”, pero conviene distinguirlos. Enseñar, en sentido etimológico, es mostrar algo, señalarlo. En el ámbito escolar, se refiere al proceso planificado por el cual un docente diseña, orienta y evalúa experiencias de aprendizaje para su alumnado.

Instruir, por su parte, supone dar a esa enseñanza una estructura y una eficacia concretas. Es organizar de forma ordenada lo que enseña el educador con lo que aprende el alumno, fomentando el interés a través de experiencias significativas, ejemplos, problemas reales y relaciones humanas que den sentido a lo que se está aprendiendo.

Educar, en cambio, es un concepto más amplio. Implica desarrollar capacidades, destrezas, conocimientos y, sobre todo, actitudes y valores que permitan a la persona relacionarse del mejor modo posible con su entorno natural, social y cultural. Educar es ayudar a ser: trabajar tanto la dimensión intelectual como la moral y emocional del individuo.

En este marco, la famosa propuesta de Jacques Delors sobre los pilares de la educación cobra especial relevancia. Hablamos de aprender a conocer (comprender el mundo y adquirir herramientas intelectuales), aprender a hacer (desarrollar competencias para actuar y trabajar con otros), aprender a convivir (relacionarse de forma cooperativa y solidaria) y aprender a ser (construir una personalidad autónoma, crítica y responsable). Ninguno de estos pilares puede sostenerse únicamente con instrucción teórica.

Educar “para la vida” implica integrar estos cuatro ejes en la práctica educativa diaria. No se trata solo de acumular datos o aprobar exámenes, sino de preparar a las personas para participar de manera comprometida y respetuosa en su comunidad. Aquí, familia, docentes, instituciones y sociedad en su conjunto comparten responsabilidad.

Educación socioemocional: corazón, cabeza y convivencia

En las últimas décadas, la psicología y la pedagogía han subrayado la importancia de la educación socioemocional. Popularizada por autores como Daniel Goleman, esta perspectiva plantea que, para educar “con mayúsculas”, es imprescindible trabajar cinco grandes competencias: conciencia emocional, regulación de las emociones, autonomía personal, habilidades sociales y destrezas para mantener una vida equilibrada.

La conciencia emocional supone reconocer lo que sentimos y ser capaces de percibir lo que sienten los demás. La regulación emocional ayuda a controlar impulsos, gestionar la frustración y favorecer estados emocionales positivos. La autonomía personal tiene que ver con la autoestima, la seguridad en uno mismo, la motivación y la capacidad de tomar decisiones coherentes.

Las habilidades sociales incluyen la asertividad, la resolución pacífica de conflictos y la capacidad de trabajar en equipo de manera colaborativa. Por último, las destrezas para el bienestar personal y social apuntan a mantener un equilibrio entre vida interior, relaciones y responsabilidades, algo esencial en sociedades tan aceleradas como la nuestra.

Para un niño pequeño, distinguir claramente lo correcto de lo incorrecto no siempre es sencillo. En esas primeras etapas, las emociones que vive ante cada situación pesan tanto o más que las explicaciones racionales. Por eso es tan importante que padres, madres, tutores y educadores con los que mantiene un vínculo afectivo estrecho actúen como guías, ayudándole a poner nombre a lo que siente y ofreciéndole modelos de conducta coherentes.

Enseñar buenos hábitos -saludar, pedir las cosas con respeto, dar las gracias, saber pedir perdón- es un comienzo necesario, pero no suficiente. Educar va más allá de las normas de cortesía: implica enseñar honestidad, humildad, autenticidad, capacidad de esfuerzo, valoración de la austeridad cuando toca y sentido crítico frente a la manipulación.

A través de este proceso, la educación contribuye a una armonía psicofísica, desarrolla sensibilidad hacia la belleza, potencia el autocontrol y moldea las ambiciones para que no se conviertan en una carrera sin freno. Ayuda, en definitiva, a que cada persona llegue a ser realmente quien está llamada a ser, sin máscaras ni dependencias tóxicas.

En este camino, los educadores -familiares y profesionales- no pueden limitarse a transmitir códigos o normas externas. Tienen el compromiso de educar moralmente con su ejemplo y con espacios reales de diálogo. La educación en valores debe estar presente desde edades muy tempranas tanto en el hogar como en la escuela, con el objetivo de formar personas coherentes, empáticas y responsables.

Entender que educar no es solo instruir, sino acompañar el crecimiento integral de la persona, nos coloca frente a una tarea exigente, pero imprescindible. Cuando escuela y familia se coordinan para sostener esta misión, los conocimientos dejan de ser solo información y se convierten en herramientas al servicio de una vida más humana, más justa y más habitable para todos.